Aus irgendeinem Grund habe ich Margaret Atwoods Werke für lange Zeit links liegen lassen. Das änderte sich abrupt, als ich im Rahmen eines Seminars zufällig auf ihre Orpheus-Gedichte stieß und mich entschied, meine Hausarbeit darüber zu schreiben. Der Sprung von Atwoods Lyrik zu ihrer Prosa dauerte dann noch mal ein paar Monate, als mich ein unerklärliches Bedürfnis dazu brachte, The Handmaid‘s Tale zu bestellen – und zu verschlingen.

Atwoods Werk ist riesig, und ich habe nur einen Bruchteil davon – wahrscheinlich weitaus weniger als viele von euch – gelesen. Dennoch möchte ich diesen Beitrag nutzen, um euch vier ihrer (durchaus kanonischsten) Werke vorzustellen und näherzubringen, was hoffentlich gerade für diejenigen, die sich schon immer mal an das ‚Großprojekt Atwood‘ wagen wollten und nicht wussten, wo anfangen, hilfreich sein kann. Die folgenden Werke sind sehr unterschiedlich und weisen doch auffällige Kontinuitäten auf: Immer wieder stolpert man in Atwoods Texten über das Verhältnis von Mensch, Natur und Geschlecht, und stets formuliert sie ihre Beobachtungen mit einer aufgeladenen Scharfzüngigkeit und einem heimlichen Augenzwinkern.

Inhalt

- Das erste: The Edible Woman (1969)

- Das berühmteste: The Handmaid‘s Tale (1985)

- Das historischste: Alias Grace (1996)

- Atwoods Lyrik: Eating Fire (1965–1995)

- Sonstiges: Essays & Kurzgeschichten

- Literaturverzeichnis

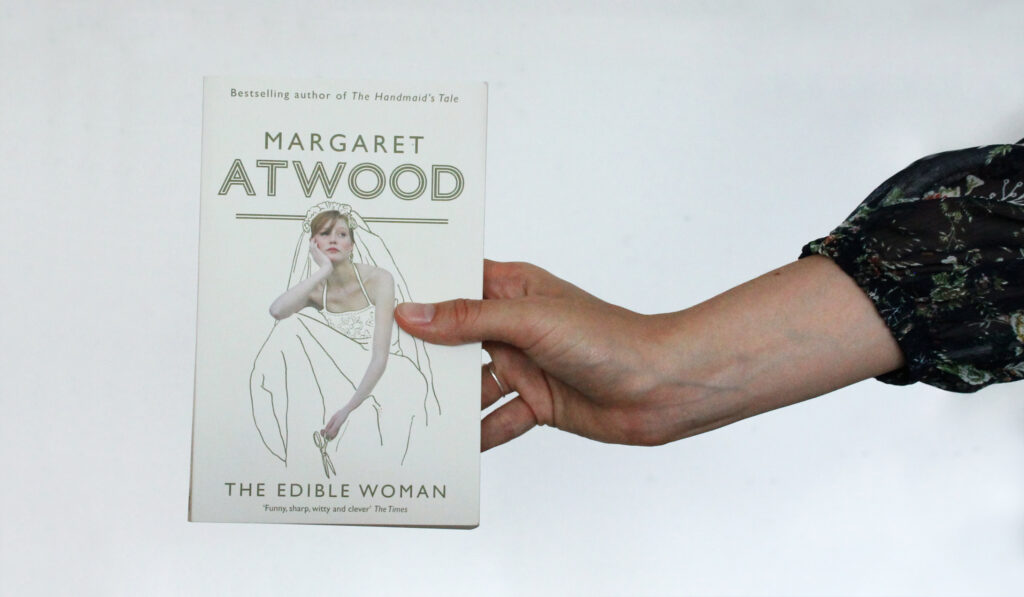

Das erste: The Edible Woman (1969)

Wohlgemerkt ist The Edible Woman Atwoods erster veröffentlichter Roman. Vorher hat sie zumindest einen weiteren Romanversuch in der Schublade verschwinden lassen und bereits drei Lyrikbände publiziert. Über den Roman sagt sie selbst im Vorwort:

The Edible Woman appeared finally in 1969, […] just in time to coincide with the rise of feminism in North America. Some immediately assumed that it was a product of the movement. I myself see the book as protofeminist rather than feminist: there was no women‘s movement in sight when I was composing the book in 1965, and I‘m not gifted with clairvoyance, though like many at the time I‘d read Betty Friedan and Simone de Beauvoir behind locked doors. It‘s noteworthy that my heroine‘s choices remain much the same at the end of the book as they are at the beginning: a career going nowhere, or marriage as an exit from it. But these were the options for a young woman, even a young educated woman, in Canada in the early sixties. (Atwood: The Edible Woman, X)

Das Buch handelt von Marian, Anfang 20 und in einem Bürojob arbeitend, bei dem das höchste der Gefühle die Umfragen sind, die sie manchmal durchführen darf. Ihr Verlobter Peter stellt ihr zwar frei, ob sie nach der Hochzeit weiter arbeiten möchte, aber Marian glaubt nicht, dass sie das tun wird – Rentenversicherungen jagen ihr ohnehin Angst ein, und so verläuft ihr Leben immerhin in geregelten Bahnen. Bis sich ihr Körper bemerkbar macht, dem der aktuelle Lauf der Dinge ganz und gar nicht behagt.

Die Themen, die Atwood bereits im Vorwort anspricht, klingen bereits in dieser kurzen Zusammenfassung deutlich an. Nicht nur geht es um die gesellschaftlichen Erwartungen, die an Frauen gestellt werden, sondern in einem zweiten Schritt um die Internalisierung dieser Erwartungen – und in einem dritten, wie sich das Unterbewusstsein gegen den geplanten Lauf der Dinge wehren kann. Atwood spiegelt das in Marians Essverhalten wider, das zunehmend restriktiver wird, als immer mehr Lebensmittel sie regelrecht abstoßen. Aber was sind ihre Optionen? Ein Leben in einer Ehe, die ihr Körper jetzt schon fürchtet? Oder ein Leben, das sie tagein, tagaus auf der Arbeit verbringt, um dann wie die Büro-Jungfern zu enden?

Die beißende Satire von Atwoods Erstling zeigt sich nicht nur in dieser zugespitzten Dichotomie – einsame Jungfer oder verknechtete Ehefrau –, sondern auch in zahlreichen geradezu absurden Vorkommnissen und Bemerkungen. Etwas Ähnliches gilt für die Figuren – sie sind allesamt Karikaturen, wer nach dreidimensionalen (geschweige denn sympathischen) Figuren sucht, ist hier fehl am Platz. Das geht nicht nur in Richtung der Frauen, wie die Literaturwissenschaftlerin Reingard M. Nischik betont. Laut ihr hat Atwood seit jeher eher „in gender-Kategorien […] als in feministischen Denkmustern agiert, will u.a. heißen, sie hat nie die Rolle der Frau isoliert betrachtet, sondern sie immer auch als mitbedingt durch Männlichkeitskonstrukte gedacht.“ (Nischik 350) Karikiert werden neben Marian nicht nur ihre ‚beste Freundin‘ Ainsley (eine Radikalfeministin, für die Männer ausschließlich für Reproduktion gut sind), sondern auch Marians Verlobter Peter, der „ausschließlich an seine eigenen, berufs- und dominanzorientierten Bedürfnisse“ (Nischik 352) denkt und Marians Wünsche ignoriert, und Duncan, dem Marian zufällig begegnet und dessen Charakter sich aus einer offen ausgelebten Selbstzentriertheit und emotionaler Abschottung zusammensetzt. Die Sozialkritik könnte kaum weniger diskret verpackt werden, ist aber gerade dadurch so wirksam: Man ist regelrecht gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen.

‚Well, if I were you I‘d get married in the States, it‘ll be so much easier to get a divorce when you need one. I mean, you don‘t really know him, do you? But at least,‘ she continued more cheerfully, ‚Peter will soon be making enough money so you can live separately when you have a baby, even if you don‘t get a divorce. But I hope you aren‘t getting married right away. I don‘t think you know what you‘re doing.‘

‚Subconsciously,‘ I said, ‚I probably wanted to marry Peter all along.‘ That silenced her. It was like invoking a deity. (Atwood: The Edible Woman, 100)

The Edible Woman ist vielleicht nicht Atwoods bestes Werk, aber es weist bereits viele der Themen auf, die sich durch ihr restliches Œuvre ziehen: prägnante Observationen über Geschlechterverhältnisse, ein weitreichendes Sprachbewusstsein und Konsumkritik. Und auch für die Rezeption ist es, wie Atwood bereits in ihrer Einleitung andeutet, paradigmatisch: Atwoods Werke werden immer mehr vom Feminismus angeeignet als sie sich selbst aktiv bzw. explizit in dieser Bewegung positioniert.

Das berühmteste: The Handmaid‘s Tale (1985)

An The Handmaid‘s Tale kommt man wohl oder übel nicht vorbei, wenn man sich mit Atwood beschäftigt – und auch nicht so richtig, wenn man einfach nur generell in dystopischer Literatur unterwegs ist. Immerhin hat sie es mit dem Roman als meist einzige Frau auf die Listen dystopischer Klassiker geschafft – obwohl sie das Werk selbst nicht als Dystopie bezeichnen würde. Lieber ist ihr der Begriff „‚speculative fiction‘ which rehearses possible futures on the basis of historical and contemporary evidence.“ (Howells 162) Deshalb brachte sie zu den ersten Interviews in den 80ern auch gerne Zeitungsartikel mit, die bewiesen, dass die Gesellschaft ihres Romans gar nicht so unrealistisch war.

Der Roman handelt von Offred, die eine Magd in der Republik Gilead ist. Das bedeutet, dass sie einer reichen, wenngleich unfruchtbaren Familie untergestellt ist und einzig und allein dazu dient, dieser Familie ein Kind zu schenken. Damit hat sie es verhältnismäßig noch gut getroffen – die anderen unfruchtbaren Frauen ohne reiche Ehemänner wurden ins Exil geschickt und dürfen sich dort zu Tode schuften. Doch Offreds Leben nimmt schleichend eine Wendung, als sie von dem Mann, für den sie arbeitet, zum Schachspielen eingeladen wird, und eine andere Magd ihr allerlei Geheimnisse zuflüstert.

We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom.

We lived in the gaps between the stories. (Atwood: The Handmaid‘s Tale, 62f.)

Der feministische Impetus des Werks ist kaum übersehbar: Frauen werden auf ihre ‚Funktion‘, sich fortzupflanzen, reduziert, und sind nur so lange von Wert, wie sie Nachkommen produzieren. Die Gesellschaft hat ihre patriarchalen Strukturen perfektioniert – vor allem aber ist die Logik, die dahinter steckt, faszinierend perfide. Auch wenn mir selbstverständlich klar ist, dass solch eine Gesellschaft alles andere als erstrebenswert ist, gelingt es Atwood scheinbar mühelos, die Entstehung eines derartigen Systems auf eine erschreckend überzeugende Art darzulegen. Nicht zuletzt in dieser Rhetorik beweist das Buch, wie aktuell es nach wie vor ist.

The difference between lie and lay. Lay is always passive. Even men used to say, I‘d like to get laid. Though sometimes they said, I‘d like to lay her. All this is pure speculation. I don‘t really know what men used to say. I had only their words for it. (Atwood: The Handmaid‘s Tale, 43)

The Handmaid‘s Tale ist eine der ruhigsten Dystopien, die ich bisher gelesen habe. Über große Strecken setzt es sich aus Offreds Gedanken und Erinnerungen zusammen, wenn Aktion geschildert wird, dann hauptsächlich Ausschnitte aus ihrem alltäglichen Leben. Dennoch gelingt es Atwood, eine unterliegende Spannung zu erzeugen, und vielleicht auch gerade, weil äußerlich alles einem geregelten Ablauf nachgeht und somit kleinste Abweichungen immense Konsequenzen haben können. Weil der Fokus damit auf das Detail verlagert wird, auf zwischenmenschliche Kleinigkeiten, auf den präzisen Einsatz der Sprache. Alles fügt sich zu einem beklemmenden, packenden Gesamtbild zusammen.

Das historischste: Alias Grace (1996)

Alias Grace erzählt von der historischen Persönlichkeit Grace Marks, die 1843 beschuldigt wurde, ihren Arbeitgeber und dessen Haushälterin umgebracht zu haben. In der Forschung wurde es vielfach als sogenannte ‚historiographische Metafiktion‘ bezeichnet, die „both epistemological and ontological questions about the nature of the past, the records and stories recounting it, and the ways in which the past is available to us“ (Bruun 193) stellt. Denn wer davon ausgeht, klare Antworten über die damaligen Umstände zu erhalten, wird enttäuscht werden – auf über 500 Seiten werden zwar Geschichten über Grace Marks erzählt, aber am Ende des Tages sind diese genau das: Geschichten im Plural, die sich aus ihren eigenen „selective memories, the often blatantly biased or embellished viewpoints of people around her, and the numerous quotations from various historical and fictional sources preceding each chapter“ (ebd.) zusammensetzen. Damit unterläuft das Buch einerseits die Annahme, es gäbe eine absolute Wahrheit, und weist andererseits mit Nachdruck darauf hin, dass Geschichten in erster Linie so erzählt werden, wie sie mit den Interessen und den Absichten der Erzählenden korrelieren.

When you are in the middle of a story it isn‘t a story at all, but only a confusion; a dark roaring, a blindness, a wreckage of shattered glass and splintered wood; like a house in a whirlwind, or else a boat crushed by the icebergs or swept over the rapids, and all aboard powerless to stop it. It‘s only afterwards that it becomes anything like a story at all. When you are telling it, to yourself or to someone else. (Atwood: Alias Grace, 345f.)

Neben der Herausforderung der Dualismen von Schuld und Unschuld, Wahrheit und Lüge, und Geschichte und Fiktion (Sentov 112) ist die Intersektion von Geschlecht, Klasse und Herkunft ein weiterer Konfliktherd des Romans. Als in Kanada eingewandertes Hausmädchen ist Grace in jeglicher Hinsicht benachteiligt: Von jüngster Kindheit an – ihr Vater ist Alkoholiker, missbraucht seine Ehefrau und beutet die Familie aus – ist sie mit ihrer prekären Position in einer männlich dominierten Gesellschaft konfrontiert, und ihre Entscheidungen entstammen mehr einem rigiden Überlebenswillen als einer Wahlfreiheit. Vor allem aber – und hier liegt vielleicht der größte Unterschied zwischen dem Vorbild und der Romanfigur Grace Marks – war die historische Grace Marks nicht in der Lage, ihre eigene Geschichte zu erzählen (Sentov 108; Bruun 201). Selbst ihre aufgezeichneten ‚Geständnisse‘ waren bereits stets von den Interessen anderer mit ihrer „[u]nhealthy fascination with crime, violence, and sexuality“ (Sentov 119) gefärbt und damit verzerrt. In Alias Grace aber kann sich Grace erstmalig sehr wohl überlegen, was sie über sich preisgeben möchte – und im selben Atemzug all die Geschichten der Frauen miterzählen, die für sich nicht dasselbe tun konnten.

[…] Murderess is a strong word to have attached to you. It has a smell to it, that word – musky and oppressive, like dead flowers in a vase. Sometimes at night I whisper it over to myself: Murderess, Murderess. It rustles, like a taffeta skirt across the floor. (Atwood: Alias Grace, 25)

Atwoods Lyrik: Eating Fire. Selected Poetry (1965–1995)

1961 hat Atwood ihren ersten Gedichtband, Double Persephone, publiziert. In den darauffolgenden fünfzig Jahren folgten über zehn weitere Bände. Eating Fire deckt damit gewiss nicht Atwoods komplettes lyrisches Werk ab, aber immerhin einen großen und durchaus repräsentativen Anteil. Ihre Gedichte beschäftigen sich, wie auch ihre Prosa, mit Geschlechter- und Machtbeziehungen (Stichwort: Innen-Außen-Grenzen), mit der Fragilität von Sprache, Mythen, aber auch mit dem Umgang des Menschen mit seiner Umwelt, oft auch kanadaspezifisch.

Don‘t let me do this to you,

you are not those other people,you are yourself

Take off the signatures, the false

bodies, this love

which does not fit you

This is not a house, there are no doors,

get out while it is

open, while you still can

(Atwood: Eating Fire, 131)

Vor allem aber – und deshalb habe ich Atwood als Lyrikerin schnell zu schätzen gelernt – tendieren ihre Gedichte dazu, sehr zugänglich zu sein, nach dem Prinzip, dass man als Leser*in so viel mitnehmen kann, wie man möchte, aber bei genauerem Hingucken noch das ein oder andere entdeckt. Scheinen ihre Romane schon sprachlich sorgfältig zusammengesetzt, wird das durch die Kürze und Präzision ihrer Lyrik nur noch verstärkt.

Do poets really suffer more

than other people? Isn‘t it only

that they get their pictures taken

and are seen to do it?

The loony bins are full of those

who never wrote a poem.

Most suicides are not

poets: a good statistic.

(Atwood: Eating Fire, 284)

Auch dieser Ausschnitt aus dem Gedicht The Words Continue Their Journey oben ist gewissermaßen charakteristisch für Atwood, selbstironisch und selbstreflexiv gleichermaßen. Fragen nach dem Dargestellten sind für sie auch immer mit Fragen nach der Darstellung verknüpft. Der Literaturwissenschaftler Branko Gorjup betont die Wichtigkeit der Transformation bzw. Metamorphose für Atwoods Werk: „And if our own metamorphosis, as individuals and in society, is to be positive, the critical issue for Atwood is that we must learn to reject domination: the devastation of our own natural world, the oppression of women, and political tyranny.“ (Gorjup 143) Erst im letzten Jahr erschien ein neuer Lyrikband von ihr, Dearly, der all diese Themen aufgreift und weiterführt, wenngleich von einer rückwärtsblickenden, bittersüßen Melancholie – Atwood ist mittlerweile über 80 – begleitet, die dann doch wieder an ihre frühen Orpheus-Gedichte erinnert, und so dort anknüpft, wo alles begonnen hat: „Don‘t look behind, they say: / You‘ll turn to salt. / Why not, though? Why not look?“ (Atwood: Dearly, 8)

Sonstiges

Als ob ihr Roman- und Lyrikwerk noch nicht beeindruckend genug wäre, weist Atwood auch eine konsistente Produktivität hinsichtlich Essays und Kurzgeschichten auf, wo auch ich noch gewaltigen Nachholbedarf habe. An der Stelle möchte ich euch aber immerhin zwei Essays aus dem Band Second Words. Selected Critical Prose (1982) empfehlen. In On Being a „Woman Writer“. Paradoxes and Dilemmas geht sie der Problematik ebendieser Kategorie nach:

The assumption is that women are by nature soft, weak and not very good, and that if a woman writer happens to be good, she should be deprived of her identity as a female and provided with higher (male) status. Thus the woman writer has, in the minds of such reviewers, two choices. She can be bad but female, a carrier of the ‘feminine sensibility’ virus; or she can be ‘good’ in male-adjective terms, but sexless. (Atwood: Second Words, 197f.)

Eine weibliche Autorin könne demnach entweder auf ihre Geschlechtsidentität festgeschrieben werden; oder aber sie müsse sich an männliche Maßstäbe und Verhaltensweisen anpassen, als eine Art „honorary man“ (ebd., 193) gefeiert werden – das aber auf Kosten ihrer Weiblichkeit. Die gesellschaftliche Dominanz und Heroisierung des Männlichen führt Atwood in ihrem Essay The Curse of Eve – Or, What I Learned in School noch weiter aus. Sie stellt fest, dass die weiblichen Figuren, von denen sie während ihrer Jugend las oder hörte, oftmals passive Attribute der Geschichte eines männlichen Helden (ebd., 222) waren. Denn die gesellschaftlichen Zuschreibungen sind eindeutig:

Passive helpless men are aberrations; passive women within the range of the norm. But powerful, or at any rate active, heroes and villains are seen as the fulfillment of a human ideal; whereas powerful women, and there are many of them in literature, are usually given a supernatural aura. They are witches, Wonder Women or Grendel’s mothers. They are monsters. They are not quite human. (ebd., 223)

Nach dieser Analyse wendet sich Atwood ihrem Bedürfnis zu, unperfekte weibliche Figuren zu schreiben, die viel zu lange unterrepräsentiert waren: Figuren, welche die Bandbreite menschlicher Emotionen – „hate, envy, spite, lust, anger and fear, as well as love, compassion, tolerance and joy“ – aufweisen und die „cunning, intelligent and sly, if necessary for the plot“ (ebd., 227), sein dürfen. Die oben genannten Werke sind der beste Beweis dafür.

Literaturverzeichnis

Atwood, Margaret: Dearly. New Poems. New York 2020.

Atwood, Margaret: The Handmaid‘s Tale. London 2018.

Atwood, Margaret: Eating Fire. Selected Poetry 1965–1995. London 2014.

Atwood, Margaret: Alias Grace. London 2009.

Atwood, Margaret: The Edible Woman. London 2009.

Atwood, Margaret: Second Words. Selected Critical Prose. Toronto 1982.

Bruun, Sanna Katariina: The Imperfect Is Our Paradise. Intertextuality and Fragmentary Narration in Margaret Atwood‘s Alias Grace. In: Narrative, Interrupted. The Plotless, the Disturbing and the Trivial in Literature. Hg. v. Markku Lehtimäki, Laura Karttunen u. Maria Mäkelä. Berlin/New York 2012, S. 192–210.

Gorjup, Branko: Margaret Atwood‘s poetry and poetics. In: The Cambridge Companion to Margaret Atwood. Hg. v. Coral Ann Howells. Cambridge 2006, S. 130–144.

Howells, Coral Ann: Margaret Atwood‘s dystopian visions: The Handmaid‘s Tale and Oryx and Crake. In: The Cambridge Companion to Margaret Atwood. Hg. v. ders. Cambridge 2006, S. 161–175.

Nischik, Reingard M.: Männerbilder und Geschlechterbezüge in Margaret Atwoods frühen Romanen. In: Frauenphantasien. Der imaginierte Mann im Werk von Film- und Buchautorinnen. Hg. v. Renate Möhrmann. Stuttgart 2014, S. 347–368.

Sentov, Ana: Changing the Pattern. Reclaiming History, Constructing Herstory in Margaret Atwood‘s Alias Grace. In: Folia linguistica et litteraria 26 (2019), S. 107–122.

Ein Kommentar